Prostatakrebs als neue Mindestmenge

Auch das Prostatakarzinom (Prostatakrebs) ist eine im o. g. Sinne relevante Erkrankung, deren operative Behandlung mit einer Mindestmenge belegt werden sollte. Über 12 von 100 Männern erkranken in ihrem Leben an Prostatakrebs. Bei Männern über 80 Jahren ist das Prostatakarzinom für 8 % der Sterbefälle verantwortlich. In Deutschland sind ca. 60.000 Neuerkrankungen im Jahr anzunehmen.

In Deutschland erfolgen jährlich ca. 20.000 radikale Prostatektomien wegen Prostatakarzinoms.

Die radikale Prostatektomie, also die Entfernung der Prostata „im Ganzen“, stellt dabei die Standardmethode zur Behandlung des noch nicht metastasierten, lokal begrenzten Prostatakarzinoms dar und ist die häufigste Therapieform bei stationär behandelten Patienten in Deutschland. Die ursprüngliche und in Deutschland auch derzeit noch am weitesten verbreitete Operationsmethode ist die offene chirurgische Behandlung. Als Alternative haben seit den späten 1990er-Jahren zunächst minimalinvasive (laparoskopische) Verfahren und in den letzten Jahren zunehmend roboterassistierte Operationsmethoden Verbreitung gefunden.

Der operative Eingriff ist technisch anspruchsvoll und die Komplikationsraten scheinen beträchtlich (z. B. Nachblutungen, Harnleiterverletzungen, Darmverletzungen u. a.). Als Spätfolgen werden am häufigsten die Inkontinenz (unwillkürlicher Harnabgang) sowie die Impotenz mit ihren sozialen Folgen genannt. Aufgrund dieser möglichen, für die Patienten weitreichenden Konsequenzen ist für eine optimale Patientenversorgung sowohl die Erfahrung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte als auch die Fachkunde des eingebundenen Behandlungsteams erforderlich.

Ca. 500 urologische Abteilungen werden an deutschen Krankenhäusern ausgewiesen. Von diesen 500 Abteilungen besitzen lediglich ca. 120 eine auf Freiwilligkeit beruhende Anerkennung als „Prostatakrebszentrum“. Diese Anerkennungen (Zertifikate) werden von medizinisch relevanten Fachgesellschaften an die Abteilungen vergeben und werden nur dann erteilt, wenn diese Abteilungen neben festgelegten Behandlungsabläufen auch eine Mindestanzahl an Prostatakrebsoperationen pro Jahr durchführen. Hiermit soll eine ausreichende Erfahrung in der Behandlung des Krankheitsbildes dokumentiert werden.

Zahlen belegen, dass an insgesamt über 400 der über 500 urologischen Abteilungen Prostatakrebs operativ behandelt wird - und nicht nur an den zertifizierten 120 Abteilungen. Somit verfügen zahlreiche Krankenhäuser evtl. über keine ausreichende Behandlungserfahrung mit Prostatakrebspatienten. In diesen Häusern werden evtl. zu geringe Patientenzahlen versorgt, um ausreichend Behandlungserfahrung zu erlangen oder aufrechtzuerhalten.

Internationale Studien zeigen für die radikale Prostatektomie starke Belege dafür, dass sich höhere Patientenzahlen positiv auf das Behandlungsergebnis dieser Patienten auswirken. So konnte u. a. gezeigt werden, dass die Gesamtsterblichkeit (Mortalität) für die radikale Prostatektomie im Durchschnitt um 44 % geringer ausfällt in den Krankenhäusern, die eine größere Anzahl dieser Patienten operieren und versorgen [Gandjour (9)].

In anderen Studien konnte gezeigt werden, dass auch die Komplikationsraten nach radikaler Prostatektomie, die Anzahl wiederholter Eingriffe, die Wiederaufnahmehäufigkeit ins Krankenhaus sowie das Überleben ohne erneutes Auftreten der Krebserkrankung (Rezidiv) signifikant geringer bzw. besser waren, wenn dieser Eingriff in einer Abteilung häufiger erfolgte [Hillner (10) und Trinh (11)]. Dabei sind nicht nur die Fallzahl wichtig, sondern auch die damit verbundenen, geübten Abläufe und die Koordination der Behandlung im Team.

Der Zusammenhang zwischen der Fallzahl und besseren Ergebnissen kann für die radikale Prostatektomie als gesichert gelten, wobei in der Forschung als ungünstig eingeschätzte Mengen stark variieren und bezogen auf die Abteilung mit 30 bis 99 Fällen pro Jahr und bezogen auf die Chirurgin bzw. den Chirurg mit 15 bis 50 Fällen pro Jahr angegeben werden [Trinh (11)].

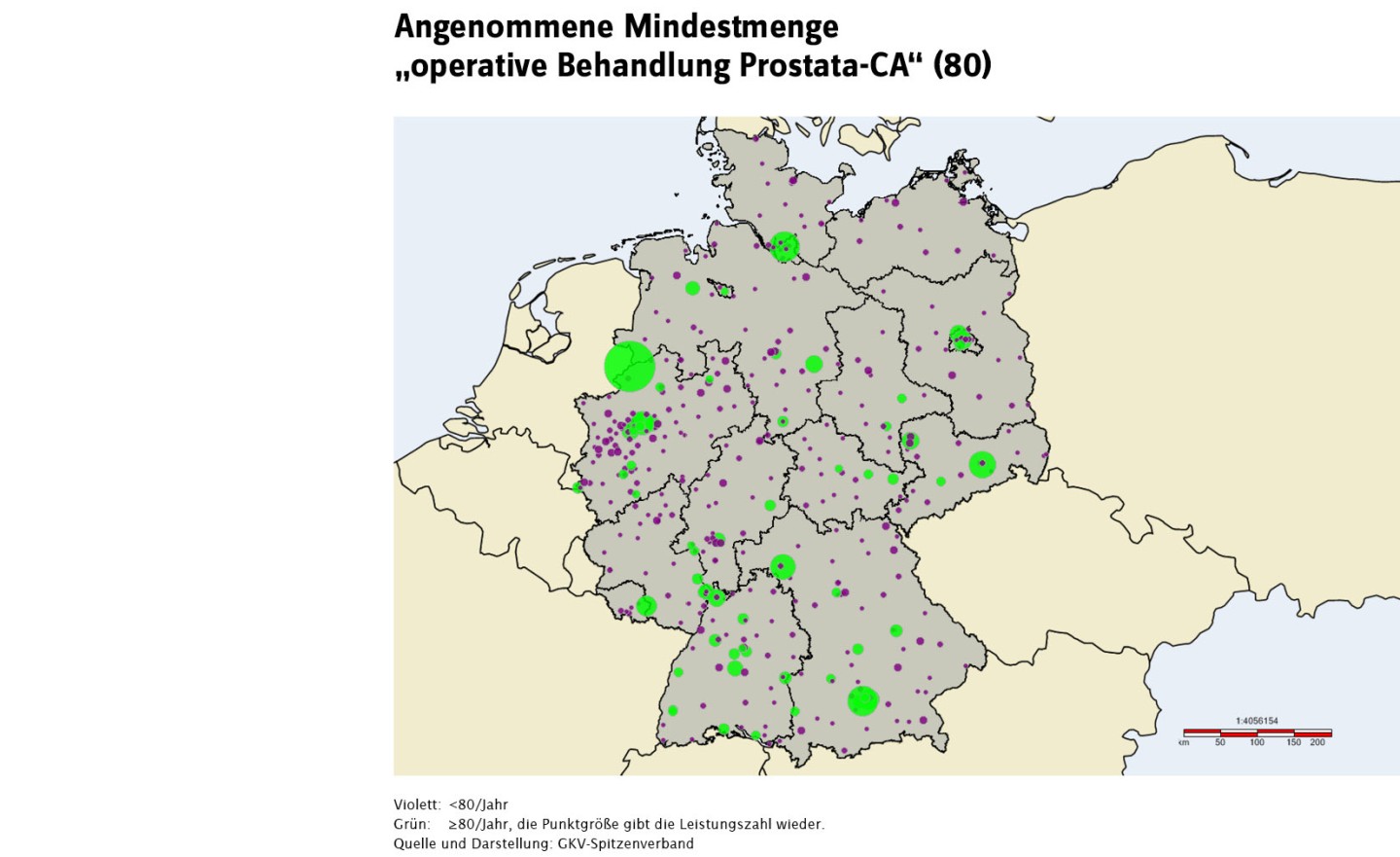

Mit einer hypothetischen Mindestmenge von 80 Eingriffen pro Standort und pro Jahr wurden auch hier Veränderungen durch die Umsetzung auf Basis der 2016 erbrachten Operationen bei Prostatakarzinom in Deutschland kartographisch dargestellt: