Ergebnisse zur psychotherapeutischen Versorgung

Psychotherapeutische Versorgung: Zugang sicherstellen, Versorgung verbessern

Jedes Jahr nehmen in Deutschland knapp 3 Millionen Menschen Kontakt zu einer bzw. einem der mehr als 35.000 niedergelassenen ärztlichen und psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf; zum Vergleich: Rund 55.000 Hausärzte und -ärztinnen sind in Deutschland tätig. Deutschland verfügt auch im internationalen Vergleich über eine sehr gut ausgebaute psychotherapeutische Versorgung.

Die gesetzlichen Krankenkassen setzen sich dafür ein, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen frühzeitig Zugang zu einer bedarfsgerechten psychotherapeutischen Behandlung erhalten. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbands ist es wichtig, die vorhandenen Kapazitäten besser zu steuern, die Versorgung stärker an der Schwere der Erkrankung auszurichten und die ungleichmäßige regionale Versorgung abzubauen.

Kenntnis über psychotherapeutische Angebote und persönliche Erreichbarkeit

Die Ergebnisse der Versichertenbefragung zur Psychotherapie zeigen deutliche Defizite im Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung. Seit 2017 müssen Psychotherapiepraxen eine psychotherapeutische Sprechstunde von mindestens100 Minuten/Woche anbieten sowie die telefonische Erreichbarkeit in Höhe von 200 Minuten/Woche bei vollem Versorgungsauftrag sicherstellen.[21] Die psychotherapeutische Sprechstunde ist ein zentrales Instrument, um Wartezeiten zu verkürzen und Patientinnen und Patienten eine erste Einschätzung ihres Hilfebedarfs zu ermöglichen; trotzdem ist die Bekanntheit dieser Leistungen selbst unter Befragten mit psychischen Problemen überraschend gering. Nur etwa 36 Prozent der Betroffenen – Befragte, die angaben, psychische Probleme zu haben und einen Behandlungsbedarf sehen - geben an, von der Sprechstunde und deren Erreichbarkeit zu wissen. Ähnlich gering ist die Bekanntheit der telefonischen Sprechzeiten der Psychotherapeutinnen und -therapeuten; hier geben nur 38 Prozent der Betroffenen an, diese zu kennen.

Viele Patientinnen und Patienten berichten, dass sie Schwierigkeiten hatten, eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten zu erreichen – im Durchschnitt waren knapp vier Versuche nötig, um einen Termin zu bekommen. Insgesamt erhält aber die Mehrheit der hier befragten Versicherten einen Gesprächstermin oder findet Unterstützung durch andere Angebote (Hausärzte, Psychiater etc.). Von denjenigen, die angaben, einen Behandlungsbedarf zu haben, aber keine Psychotherapeutin oder keinen Psychotherapeuten in Anspruch nahmen, scheiterten an der Erreichbarkeit telefonisch oder per E-Mail 21 Prozent und aufgrund fehlender Termine 16 Prozent. Ein nicht unerheblicher Anteil hat jedoch gar nicht den Mut, den ersten Schritt zu machen und eine psychotherapeutische Praxis zu kontaktieren (22 Prozent). Andere Betroffene finden aber Hilfe bei Hausärztinnen und Hausärzten, in einer Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA), bei Psychiaterinnen und Psychiatern, in der Familie oder bei Freunden (26 Prozent). Insgesamt erhalten zwischen 8 und 9 Prozent[22] derjenigen, die einen Kontakt insgesamt zur Psychotherapiepraxis gesucht bzw. gefunden haben, in der Psychotherapiepraxis keinen Termin bzw. rund ein Drittel davon scheiterte an der Erreichbarkeit per Telefon, persönlich oder per E-Mail.

Diese Ergebnisse verdeutlichen zwar einen Handlungsbedarf, um den Zugang – insbesondere die Erreichbarkeit - zur psychotherapeutischen Versorgung zu verbessern, allerdings erhalten über 90 Prozent der Betroffenen mindestens einen Ersttermin. Um die Erreichbarkeit der Praxen weiter zu verbessern, fordert der GKV-Spitzenverband in seinem aktuellen Positionspapier (2025), dass eine angemessene Anzahl an Sprechstunden und die Hälfte der Behandlungsplätze über die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen angeboten und vermittelt werden.[23]

Zugang zur Psychotherapie: Persönlicher Kontakt weiterhin entscheidend – digitale Wege wenig genutzt

Die psychotherapeutische Praxis ist meistens die erste Anlaufstelle für Betroffene (58 Prozent), aber 30 Prozent der Befragten mit seelischen Problemen gehen damit eher zu ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt – der Rest verteilt sich vor allem auf Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) und Krankenhäuser.

Trotz zahlreicher Vermittlungsangebote gelingt der Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung meistens über den direkten, persönlichen Weg. Von denjenigen Betroffenen, die Kontakt zu einer psychotherapeutischen Praxis aufnehmen konnten, gab ca. die Hälfte an, dies über einen telefonischen Kontakt oder die telefonische Sprechstunde getan zu haben. Digitale oder strukturierte Vermittlungsangebote werden bislang kaum in Anspruch genommen: Nur 6,8 Prozent nutzten den Patientenservice bzw. die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung, 4 Prozent eine Terminvermittlung durch die Krankenkasse. Private Online-Plattformen wie Doctolib oder Jameda wurden von rund 6 Prozent genutzt. Die Vermittlung über Haus- oder Fachärzte lag bei rund 7 Prozent und die Vermittlung durch Freunde oder Familie ergab gut 6 Prozent.

Daten zeigen stabilere und schnellere Zugänge zur Psychotherapie – aber nicht für alle

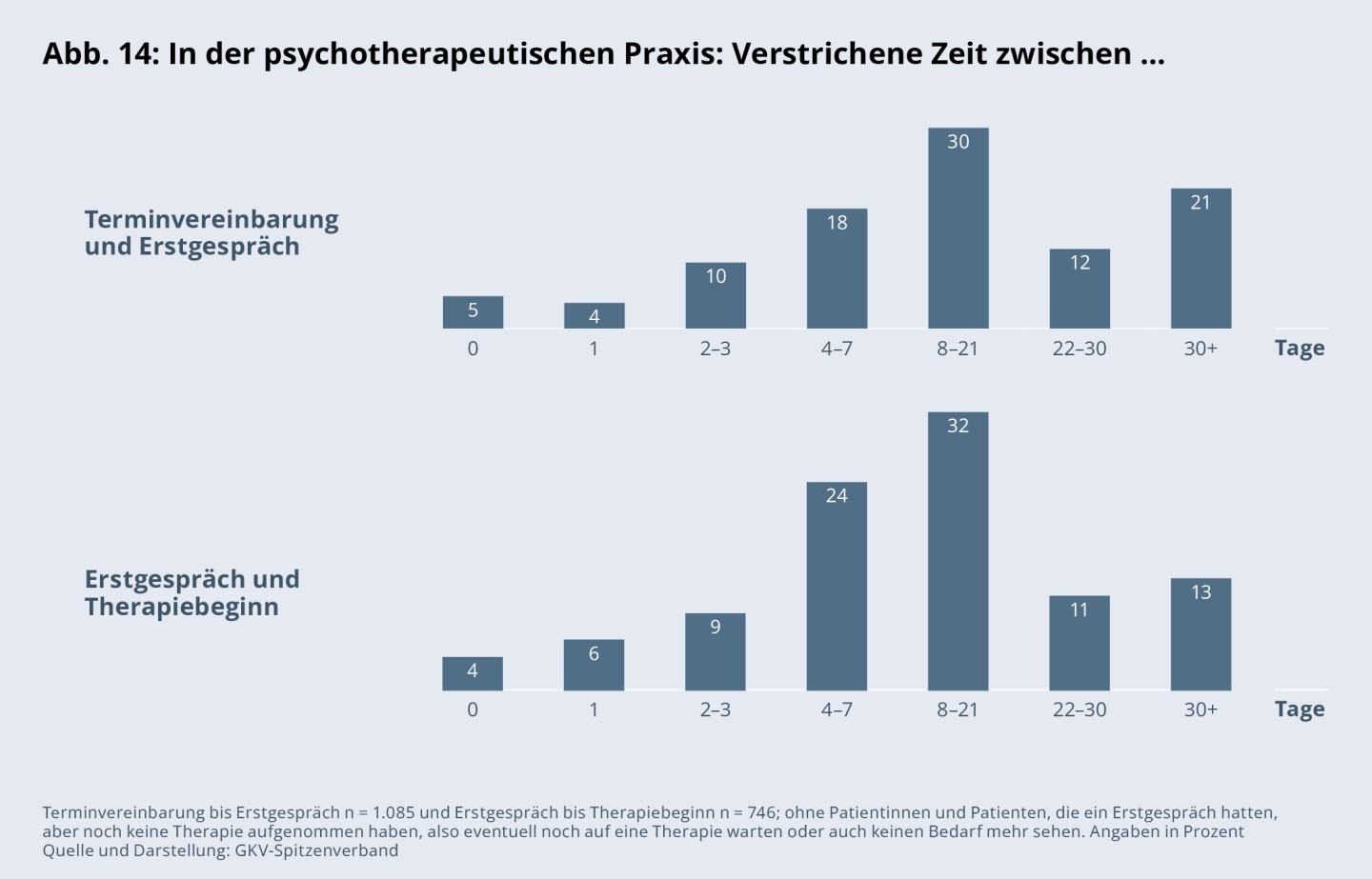

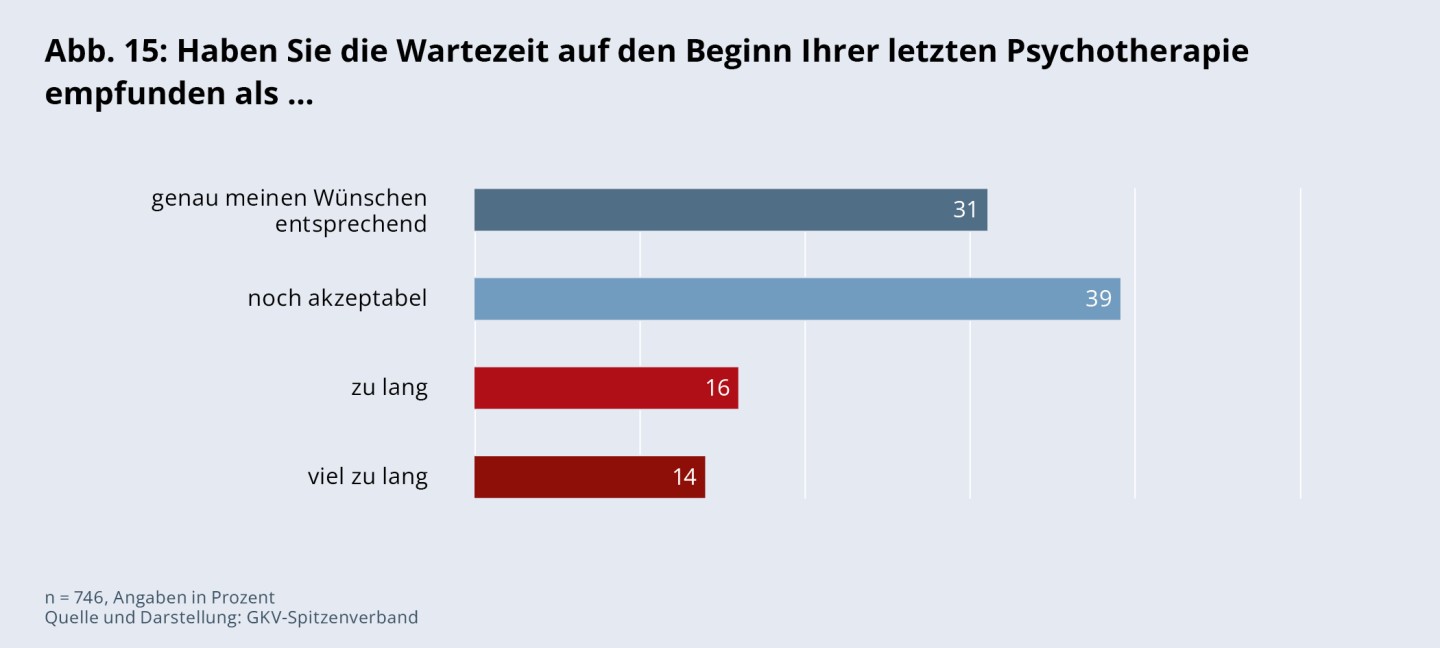

Die Ergebnisse aus vier Erhebungen zeigen: Die Wartezeiten auf ein erstes Gespräch in der psychotherapeutischen Versorgung haben sich im Zeitverlauf kaum verändert. Im Jahr 2024 lag der Median bei 14 Tagen, der Durchschnitt bei knapp 30 Tagen – gerechnet vom Erstkontakt bis zum Erstgespräch. Bis zum Beginn einer psychotherapeutischen Behandlung vergehen im Median weitere 10 Tage, im Durchschnitt knapp 22 Tage.

Rund 80 Prozent der Befragten erhalten einen Termin zum Erstgespräch innerhalb von vier Wochen (Abb. 14). Die Wartezeit bis zum eigentlichen Therapiebeginn innerhalb von vier Wochen liegt sogar bei 87 Prozent. Auffällig ist, dass Patientinnen und Patienten mit einem sehr schlechten subjektiv eingeschätzten psychischen Gesundheitszustand signifikant längere Wartzeiten als Patienten mit einer besseren gesundheitlichen Einschätzung aufweisen.