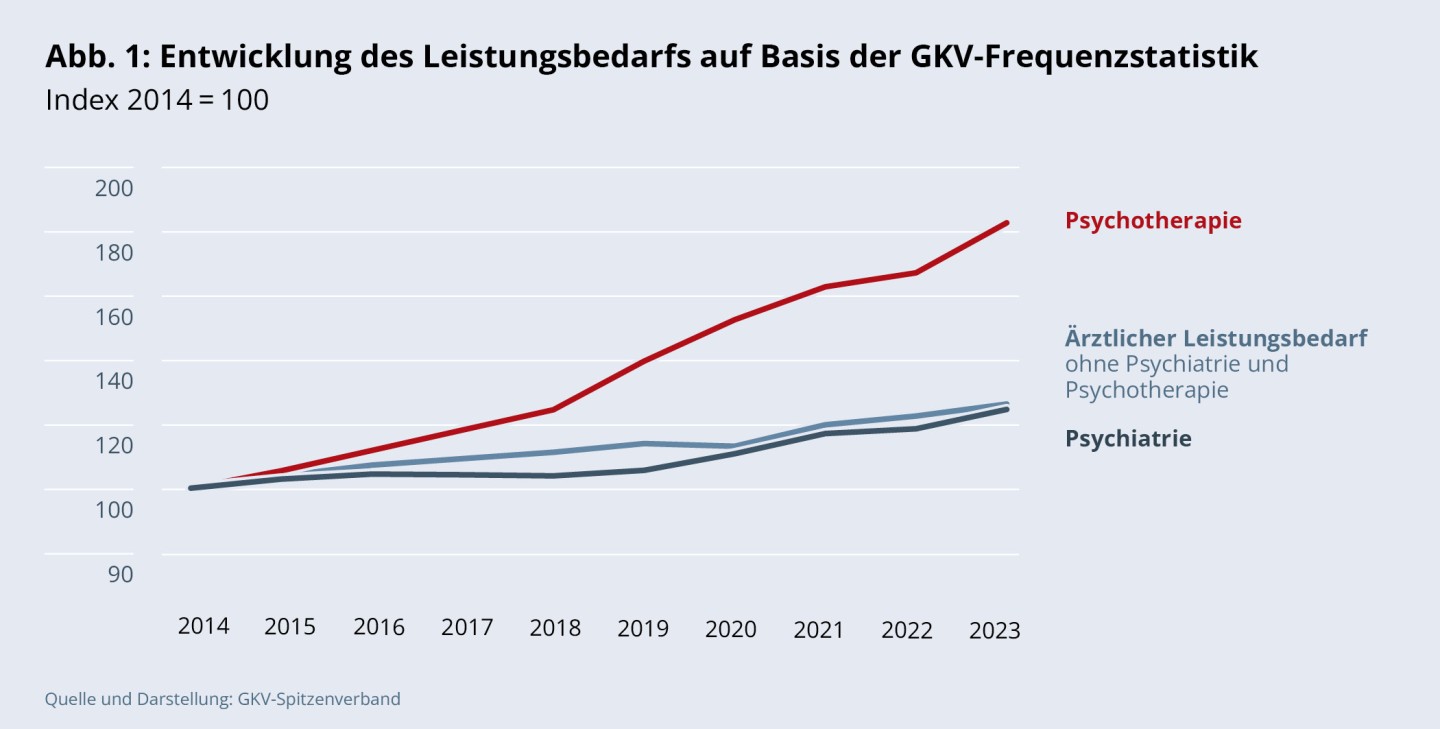

Die Prävalenz psychischer Erkrankungen in Deutschland ist weitgehend stabil

Repräsentative Studien mit standardisierten Diagnoseverfahren haben deutlich gemacht, dass die Prävalenz psychischer Erkrankungen in der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland weitgehend stabil ist; zuletzt lag sie bei 27,8 %.(1) Gleichzeitig ist einerseits ein Anstieg der administrativen Prävalenz (2) bspw. bei Depressionen von 12,5 % im Jahr 2009 auf 15,7 % im Jahr 2017 (3) und andererseits eine Verschlechterung der selbst eingeschätzten psychischen Gesundheit in Bevölkerungsumfragen zu beobachten.(4)

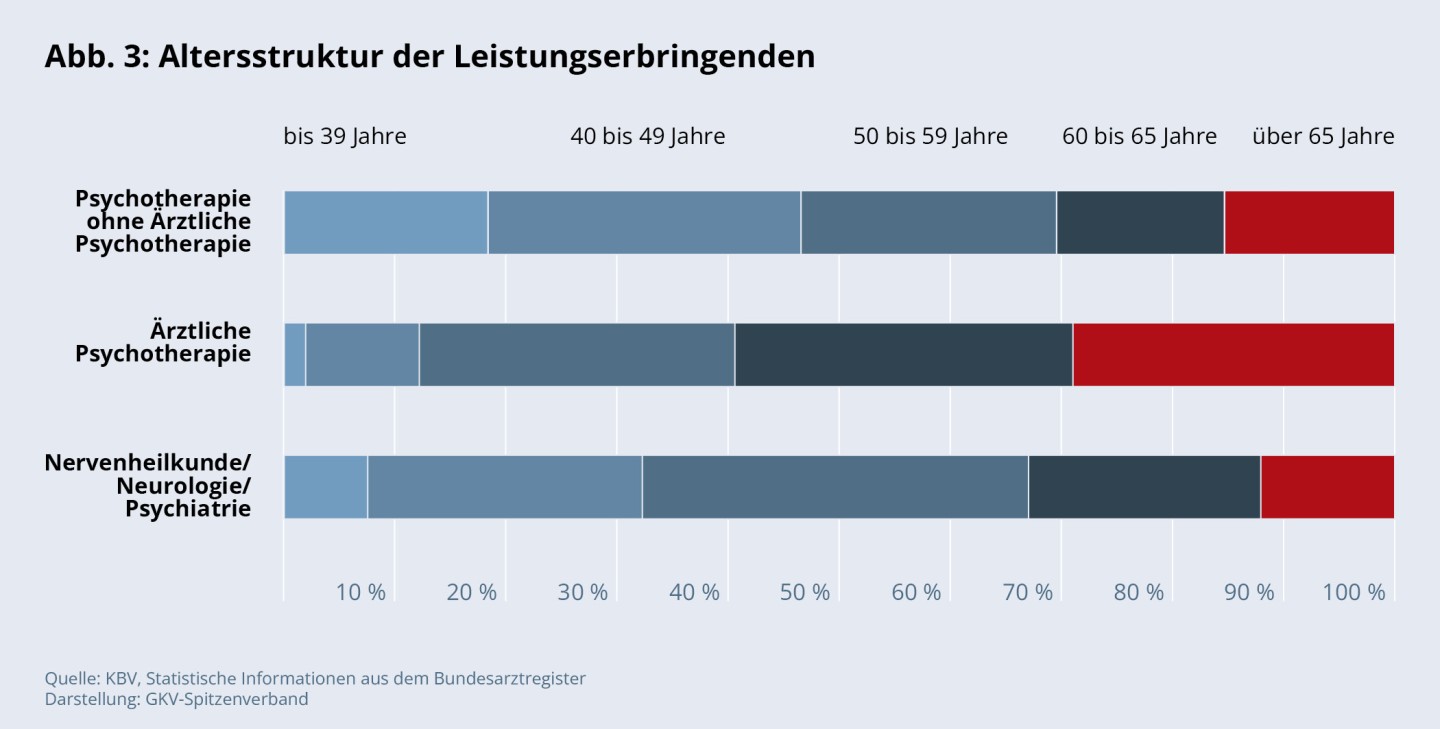

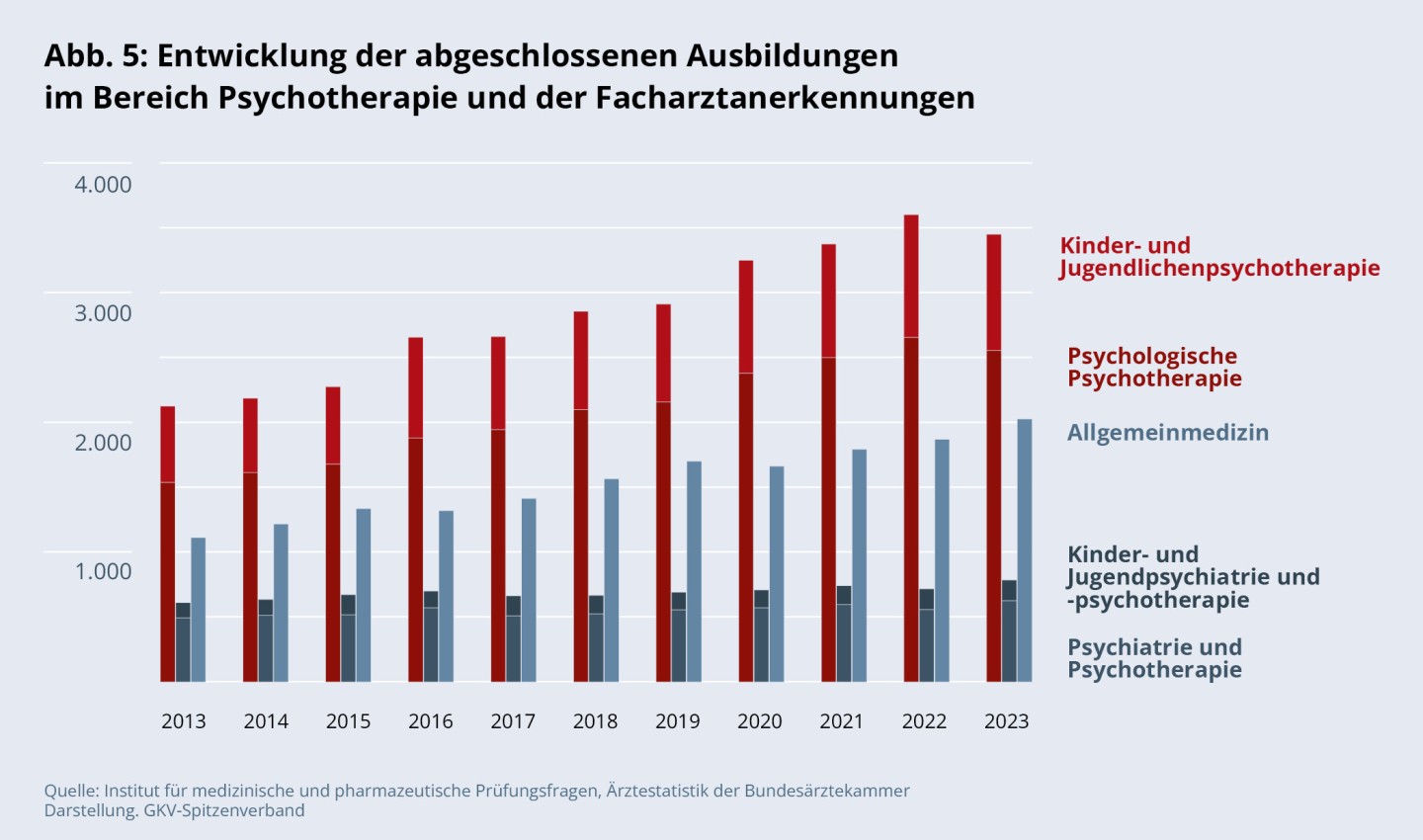

Der steigenden Nachfrage nach psychotherapeutischer Versorgung ausschließlich mit einer Erhöhung der Anzahl an Zulassungen zu begegnen, wird voraussichtlich keine maßgeblichen Effekte hervorrufen; es hat sich in den letzten Jahren sehr deutlich gezeigt, dass die Schaffung neuer Zulassungen und die Ausweitung von Kapazitäten nicht zu einer wahrgenommenen Verbesserung des Zugangs geführt hat.

Aus Sicht der gesetzlichen Krankenkassen ist es daher notwendig, eine ganze Reihe struktureller Verbesserungen vorzunehmen, um den Zugang im Sinne einer zielgerichteten Steuerung zu ermöglichen und die Qualität der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung aufrechtzuerhalten.

Der Zugang in die psychotherapeutische Versorgung muss insbesondere für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen erleichtert werden

In den letzten Jahren werden verstärkt Wartezeiten in der ambulanten Psychotherapie diskutiert. Je nach Definition und Erhebungsmethode unterscheiden sich die Angaben deutlich: Während die Verbände der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oft auf Wartelisten verweisen, die nur in etwa der Hälfte der Praxen existieren (5), basieren Befragungen von Patientinnen und Patienten meist auf subjektiven Erinnerungen.

Insgesamt zeigt sich, dass Patientinnen und Patienten, die mehrere Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten kontaktieren, oft dort einen Behandlungsplatz erhalten, wo gerade kurzfristig ein Termin frei wird. Mit jeder weiteren Anfrage steigt somit die Chance, zeitnah eine Therapie beginnen zu können, erheblich. Diese Praxis ist jedoch problematisch für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, denen häufig krankheitsbedingt die Kraft und Motivation fehlt, um sich selbst Hilfe zu organisieren.

Der GKV-Spitzenverband fordert daher eine stärkere Verankerung steuernder Elemente in der Versorgung, die zu einer zielgerichteten Inanspruchnahme von psychotherapeutischen Leistungen führt. Im Sinne der Erleichterung des Zugangs sind verschiedene Ansatzpunkte zu verfolgen, die konzertiert Wirkung entfalten würden. Ein pragmatischer Ansatz ist zudem die Stärkung der Terminvermittlung an einer zentralen Stelle bspw. den Terminservicestellen, an die sich Patientinnen und Patienten niedrigschwellig wenden können. Voraussetzung hierbei muss jedoch sein, dass die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auch eine angemessene Anzahl an Sprechstunden und die Hälfte der Behandlungsplätze über diese Instanz melden und belegen (müssen). Zudem wäre es wünschenswert, dass zukünftig auch Krankenhäuser die Dringlichkeit für eine Vermittlung durch die Terminservicestellen festlegen und eine psychotherapeutische Anschlussbehandlung an einen stationären Aufenthalt einleiten können.

Die psychotherapeutische Leistungserbringung muss anhand der wissenschaftlichen Evidenz weiterentwickelt und die Wirksamkeit psychotherapeutischer Interventionen gestärkt werden

Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer ambulanten Psychotherapie ist das Vorliegen einer seelischen Erkrankung; darunter wird gemäß der Psychotherapie-Richtlinie eine „krankhafte Störung der Wahrnehmung des Verhaltens, der Erlebnisverarbeitung, der sozialen Beziehungen und der Körperfunktionen“ (6) verstanden. Zudem ist auch die Therapie- und Veränderungsmotivation sowie die Kooperations- und Beziehungsfähigkeit der Patientinnen und Patienten im Vorfeld einer Psychotherapie zu klären; nicht für alle psychisch Erkrankten ist eine Richtlinienpsychotherapie das geeignete Versorgungsangebot. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Pathologisierung und Ausweitung des Krankheitsbegriffs auf leichte Verhaltensabweichungen und allgemeine Lebensbelastungen ist eine Abgrenzung der seelischen Erkrankung von anderen psychischen Leidenszuständen, die durch Selbstregulation, Unterstützung in der Familie und dem sozialen Umfeld, Selbsthilfe oder psychosozialen Beratungen überwunden werden können oder auch aufgrund von Spontanremissionen abklingen, notwendig.(7) Zudem besteht bei einer voreilig durchgeführten psychotherapeutischen Versorgung das Risiko, dass Patientinnen und Patienten mit leichten Störungen eine Pathologisierung erfahren und damit das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit verlieren.(8)

In den letzten Jahren zeigt sich bei der Durchführung von ambulanter Psychotherapie die zunehmende Tendenz zu einer geringeren Frequenz von Psychotherapiesitzungen.(9) Damit ergibt sich eine deutliche Diskrepanz zu den Studien, auf denen die Wirksamkeitsnachweise der wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren beruhen, da die untersuchten psychotherapeutischen Interventionen überwiegend in einem wöchentlichen Format angelegt sind.

Bei einer Psychotherapie sind zeitliche Kontinuität, Konsistenz und Regelmäßigkeit der Sitzungen notwendige Größen, damit psychotherapeutische Maßnahmen Ihre Wirkung entfalten können, und sich eine stabile therapeutische Beziehung entwickeln und aufrechterhalten werden kann.

Eine geringere Frequenz von Therapiesitzungen zieht nicht nur eine länger andauernde Behandlung nach sich, sondern hat auch einen Einfluss auf die Wirksamkeit der Psychotherapie. Neuere Forschung, aber auch älteren Studien zeigen, dass es weniger die Gesamtanzahl der Sitzungen ist, die einen Einfluss auf den Therapieeffekt hat, sondern die Frequenz, in der die Psychotherapie durchgeführt wird. So kann eine höhere Sitzungsfrequenz z. B. bei Angst- und Zwangsstörungen das störungsimmanente Vermeidungsverhalten minimieren und ein besseres psychotherapeutisches Monitoring der Patientinnen und Patienten ermöglichen.(10)

Auch zeigte sich bei in den letzten Jahren durchgeführten naturalistisch angelegten Studien in psychologischen Routinepraxen eine schnellere Verbesserung der Symptomatik und eine höhere Symptomreduktion bei wöchentlichen Sitzungen in Vergleich zu 14-tägigen Sitzungen.(11)

Eine Metaanalyse mit 210 Vergleichen aus 176 RCTs und 15.158 Teilnehmenden zum Zusammenhang zwischen Umfang und Häufigkeit von Psychotherapiesitzungen bei Erwachsenen mit Depression zeigte sogar etwas höhere Effektstärken für zwei Sitzungen/Woche (12), weswegen die Autoren empfehlen, eher kürzere Therapien mit einer höheren Frequenz durchzuführen.

Vor dem Hintergrund der weitreichenden Evidenz fordert der GKV-Spitzenverband die stärkere Anpassung der Vorgaben der Psychotherapie-Richtlinie an die Forschung psychotherapeutischer Behandlung, damit Psychotherapieeffekte bei den Patientinnen und Patienten ihre optimale Wirkung entfalten können.

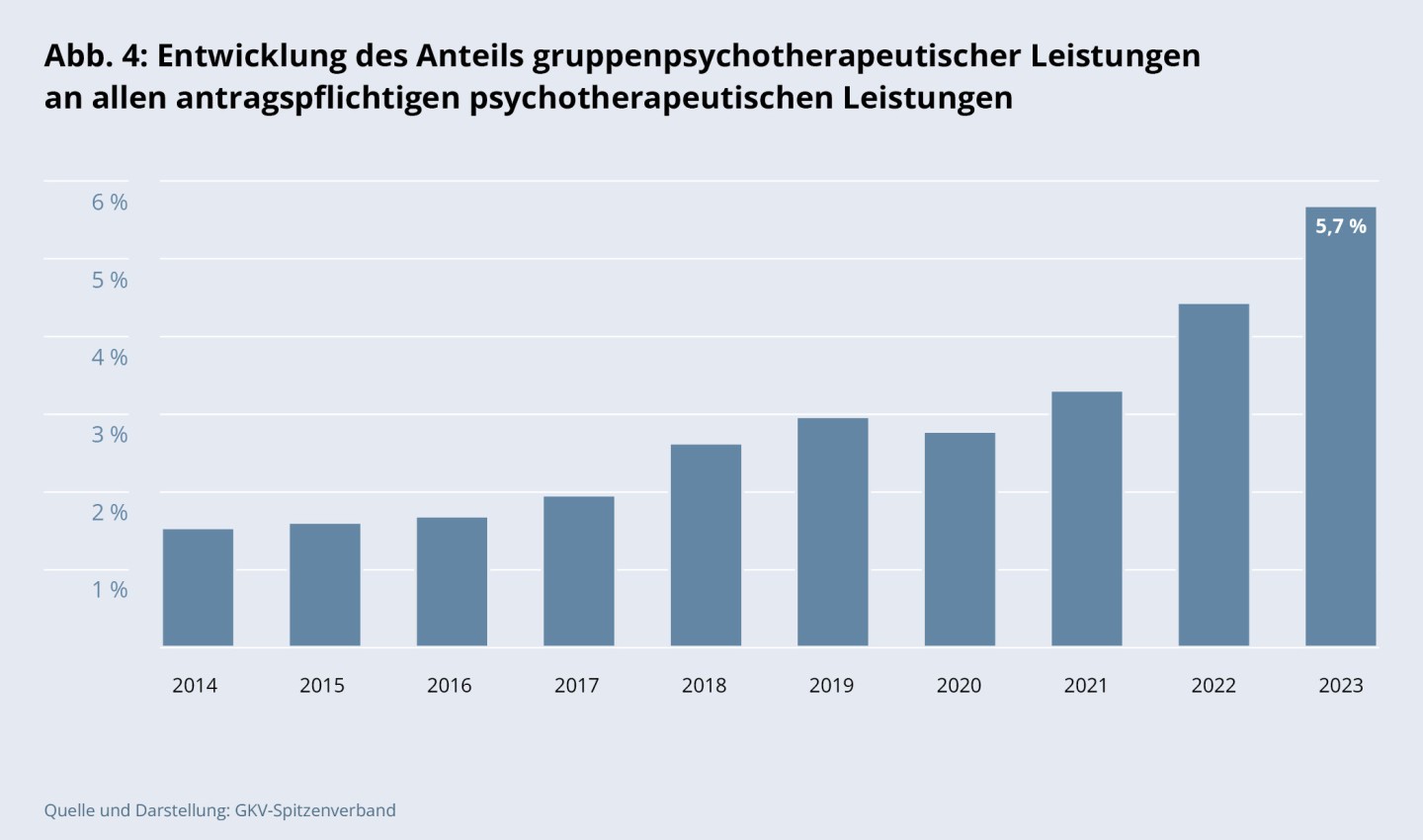

Gruppentherapie muss stärker in der Versorgungslandschaft verankert werden

Struktureller Handlungsbedarf wird von den gesetzlichen Krankenkassen auch bei der Gestaltung der Versorgungslandschaft gesehen. Die Gruppentherapie wurde in den letzten Jahren durch verschiedene Aufträge des Gesetzgebers an die Selbstverwaltung gefördert. Neben einer Anhebung der Vergütung und des Übergangs des Ausfallrisikos auf die Krankenkassen (bei einer potenziellen Absage von Patientinnen oder Patienten), sind auch die Rahmenbedingungen für die Erbringung von Gruppentherapien verbessert worden bspw. durch die Absenkung der Gruppengrößen bei den psychodynamischen Verfahren oder die Anpassung der Begutachtungspflichten. Diese Anpassungen haben offenbar positive Wirkung gezeigt, denn der Anteil der abgerechneten antragspflichten Gruppentherapieleistungen (Kapitel 35.2 Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM)) ist von etwa 1,5 % auf knapp 6 % angestiegen. Da im gleichen Zeitraum auch ein deutlicher Anstieg bei den antragspflichtigen Einzelleistungen festgestellt werden kann, ist die Verdreifachung gruppenpsychotherapeutischer Leistungen durchaus beachtlich.