In den letzten Jahren wurde das Spektrum an Datenquellen schrittweise erweitert: Wurden qualitätsrelevante Daten zunächst ausschließlich mithilfe fallbezogener sowie einrichtungsbezogener (händischer) Dokumentation erfasst, wird inzwischen auch vermehrt auf Sozialdaten von den Krankenkassen („Routinedaten“) sowie auf Patientenbefragungen zurückgegriffen. Historisch gewachsen, wird jedoch noch ein wesentlicher Teil der Informationen über eine händische Dokumentation der Leistungserbringenden erfasst. Der damit verbundene Aufwand wurde in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, und eine Reduzierung der Dokumentationsaufwände wurde gefordert. Zu den konkreten Forderungen gehörte nicht nur ein stärkerer Einbezug von Routinedaten, sondern auch eine stärkere Fokussierung auf tatsächliche Qualitätsdefizite sowie sich anschließende Maßnahmen.

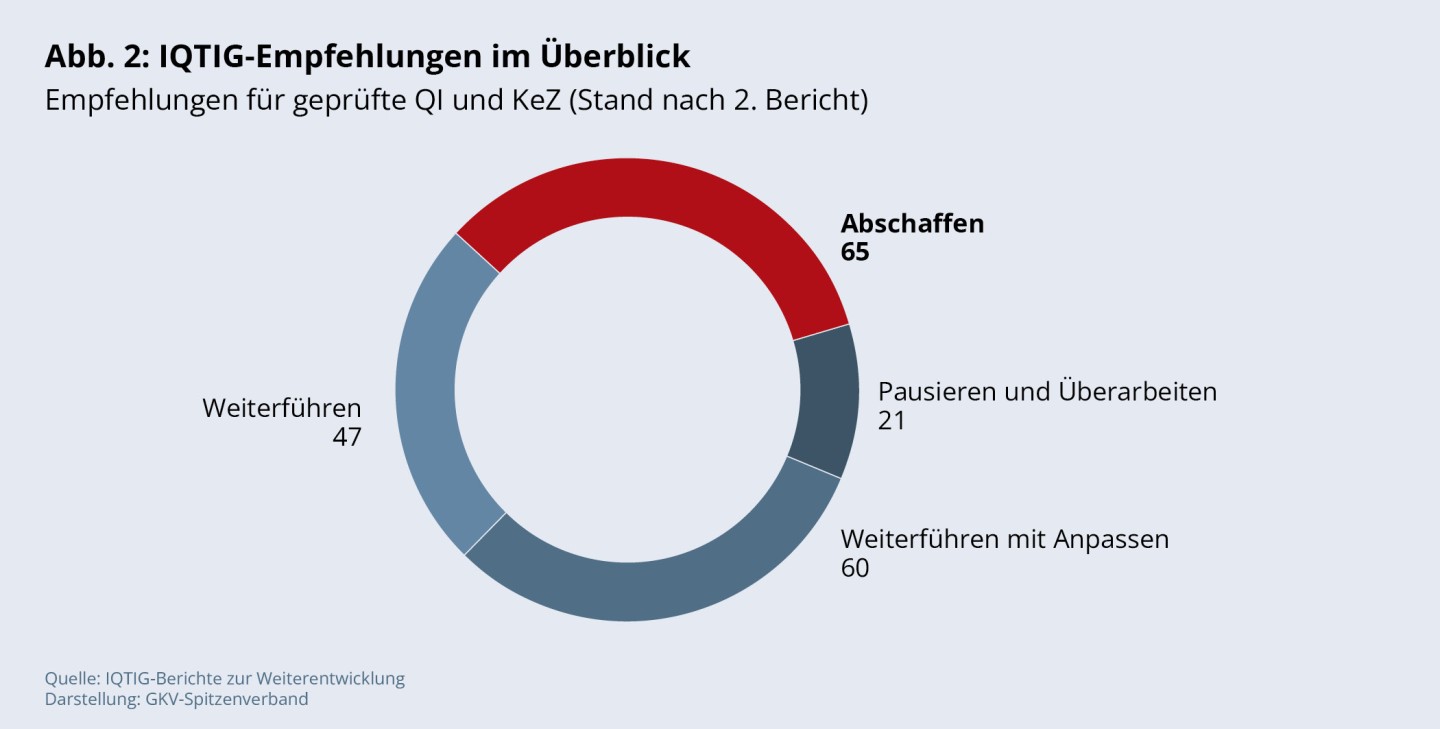

Vor diesem Hintergrund traf der G-BA im April 2022 einen maßgeblichen Eckpunktebeschluss. Die zentrale Zielsetzung dieses Beschlusses war die Verbesserung des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses und damit die Weiterentwicklung der datengestützten Qualitätssicherung. Für die konkrete Umsetzung wurde das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) in mehreren Schritten beauftragt, den (Erfassungs-)Aufwand der QS zu prüfen und zu verbessern, bestehende Qualitätspotenziale zu identifizieren und gezielter auszuschöpfen sowie die Erfassungsmethodik weiterzuentwickeln.[2]

Qualitätsmessung ist Grundlage für Verbesserung der Versorgung

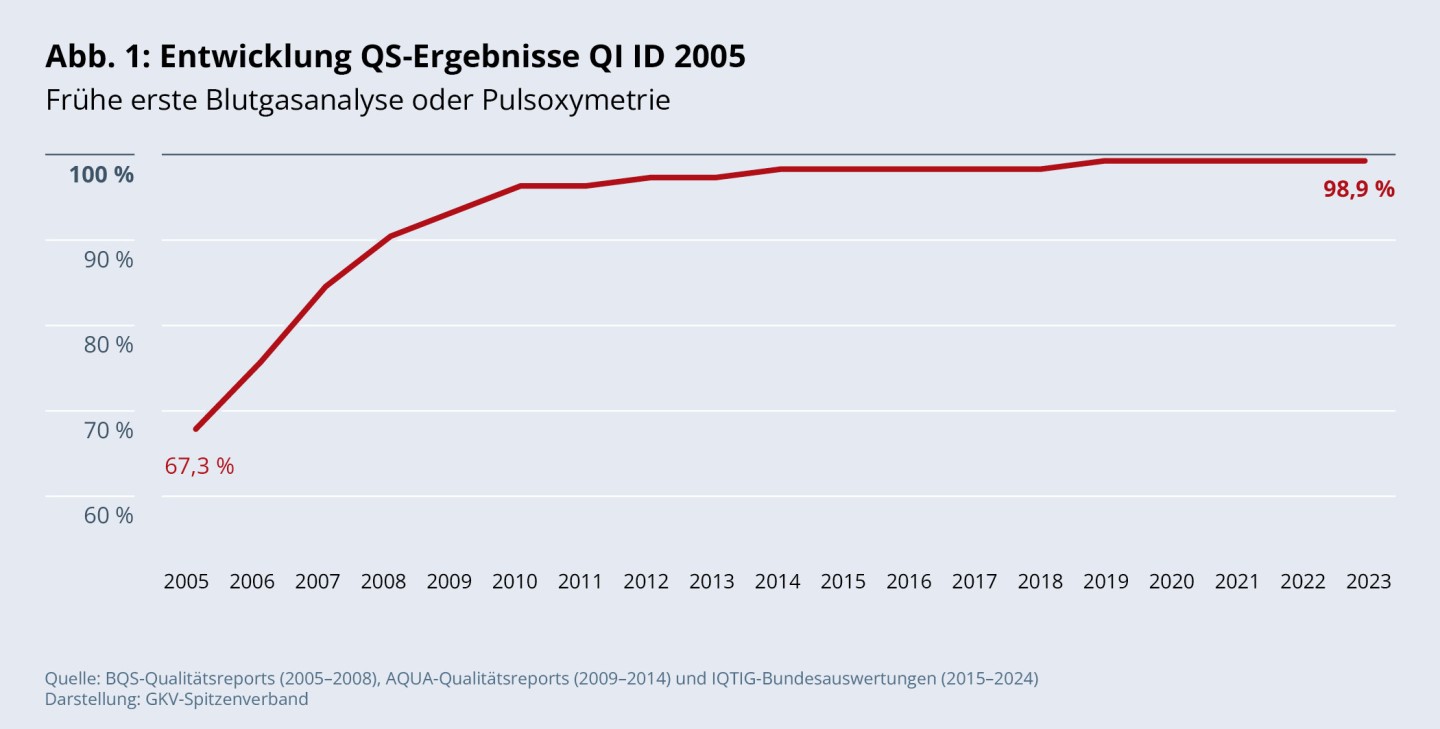

Am Beispiel des Verfahrens „Ambulant erworbene Pneumonie (CAP)“ soll verdeutlicht werden, wie die Prüfung das Aufwand-Nutzen-Verhältnis verbessern kann: Eins der Ziele des Qualitätssicherungsverfahren ist es, bei möglichst vielen Patientinnen und Patienten innerhalb von acht Stunden nach der stationären Aufnahme die Sauerstoffversorgung zu messen (dargestellt durch den Qualitätsindikator „Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie“). In den Jahren nach der Einführung des Verfahrens im Jahr 2005 stiegen die Ergebnisse dieses Indikators stark an (vgl. Abbildung 1). Im Vergleich mit 2005 (67,33 %) sind die Ergebnisse um fast 30 Prozentpunkte auf 98,94 % (2023) angestiegen.